De kleine blonde dood 小さなブロンドの死

オランダ映画 (1993)

1993年のネーデルランド・フィルム・フェスティバルで最優秀作品賞を取り、アカデミー外国語映画賞のオランダ代表になった映画。原作は1985年に出版されている。意表を突く “予測不能で突拍子もない” 登場人物を4人も配し、それでもストーリーの展開に違和感を与えず、逆に、そこにスリルを感じさせる脚本はなかなかのもの。当時、高く評価されただけのことはある。もう一つの注目点は、オランダ独自の安楽死に対する考え方。日本では、2020年7月に、ALSの女性に薬物を投与・死亡させたとして2人の医師が逮捕された。ここで、映画が製作された1992年、『The American University International Law Review』という学術誌(Vol.4)に掲載された。「クルーザン裁判後のオランダと米国における死ぬ権利の比較分析:自己決定権の再評価」という論文を見てみよう。クルーザン裁判とは、1983年に交通事故で植物人間になったクルーザンという25歳(事故当時)の女性を巡る裁判で、アメリカ初の「死ぬ権利」の裁判でもあった。クルーザンは、1990年になって栄養チューブの取り外しが認められ死亡した。著者は、この「死ぬ権利」が、オランダとアメリカで如何に違うかを分析している。「オランダでは、他人に害を及ぼさない限り、あらゆる種類の行動は許容されるという信条を多くの人が遵守している」と、オランダの習慣に言及した上で、「オランダの刑法 293条は、安楽死を禁じている。それにもかかわらず、オランダでは毎年何千もの安楽死の案件が起き、それらを実行に移す医師は ほぼ必ず〔almost always〕不起訴になる」「1973年、レーワルデン〔Leeuwarden〕の地方裁判所は5つの条件を設けて安楽死を許諾した」などと書かれている。これらの条件は、この映画の、12歳以下の少年に対しては当てはまらないが、オランダが、安楽死に対して、世界でも特異的に寛容な国であることが分かる。主人公ヴァラインの息子ミッキーが植物人間になった時、医師は当然のように人工呼吸器の停止を勧告する。こうした映画が、1993年に公開されただけでも、当時としてはショックを与えたであろう。

オランダ最西端のゼーラント州のとある町で生まれ育ったヴァラインは、12歳くらいの金髪の少年。彼にとって、ある意味最大の脅威は父親。ユダヤ人で家族・親族をナチに殺され、復讐のため連合軍に加わり、ダンツィヒのUボート基地の爆撃で英雄となり、オランダに住み着き、再婚してヴァラインを息子として得た。しかし、その多難な人生は彼の心を蝕み、怒り出すと暴力が止まらない。ヴァラインが、学校の遠足で西ドイツ国境近くに行った際、国境の向こうで珍しい蝶を捕まえたことが、彼の一生を変える。国境警備隊に捕まり、それでも、蝶の好きな父にあげようと希少種のアカマダラを守ろうとし、それを同行した教師のお手伝いのような存在の若い女性ミーケに救われる〔この女性は、将来、ヴァラインの息子ミッキーを産み、無理矢理に妻となる〕。ヴァラインは、意気揚々とアカマダラを持って家に帰るが、ドイツで捕獲したと言った途端に 父は猛烈な怒り出し、蝶を足で踏みにじる。その時の記憶は、将来、ヴァラインが詩人として処女作を出版した際、本の題名をアカマダラを含む『立羽蝶』とした背景となる。父は、奇行が度を越し、遂に精神病院に収監されてしまう。そして、その約15年後。ヴァラインが豪雨の夜にヒッチハイクで乗せてもらった女性が、“あのミーケ” だと分かったことで、失恋直後のミーケは年下のヴァラインに激しく迫り、電話ボックスの中でセックス行為に及ぶ。それは、それで終わったと思っていたヴァラインだったが、処女作『立羽蝶』の授賞式にミーケが妊娠末期のお腹で現れ、結婚を迫る。ヴァラインは、ミーケなど愛していなかったが、責任上嫌々結婚するが、その後も別居を貫き、母子と会うことは滅多になかった。そして、さらに10年の歳月が流れ、2人の子ミッキーは10歳になる。ただ、その間、ヴァラインの創作意欲はなぜか消えてしまい、10年経っても、詩集は処女作1冊だけ。生活のため、ボードレールの翻訳をしようとしたが、プライドが許さない。ミーケは結婚前から、どうしようもないアル中だったが、ヴァラインも人生の敗残者になりつつあった。ミッキーの誕生日が近づいた時、ヴァラインは、気分転換にミッキーの希望通りのプレゼントを持ってミーケのアパートに行き、そこで、ミーケに殴られて目を黒くしたミッキーを発見し、可哀想に思い、自分のスタジオに連れて行く。2人は、なぜか気が合い、ミッキーの誕生会を開こうとして失敗したり、故郷のゼーラント州のナイトクラブにゲスト出演してミッキーをミーケに奪われる。ミッキーのことが好きになったヴァラインは、友達の弁護士に頼んで、ミッキーの親権を取ることに決め、セックスと麻薬の巣窟だったスタジオを、ミッキーに相応しい居住区に変える。親権を判定する委員会も、ミーケが相応しくないと判断し、ヴァラインとミッキーは生まれて初めての素敵な数週間を一緒に暮らす。しかし、ヴァラインがパリに出張に出かけた際、ミーケがミッキーを勝手に自分のアパートに連れて行ってしまい、そこで転落事故が起き、ミッキーは意識不明の昏睡状態となる。しかし、転落の責任はミーケにはなく、原因は、以前から時々頭痛を訴えていたミッキーの脳にあった腫瘍が破裂したためだった。ヴァラインは、恋人のようにミッキーに寄り添い、何とか生還を祈るが、医師は、これ以上機械的に生かしておくのは可哀想だと、安楽死の決断を求める。ヴァラインは、悩んだ末、自分で作った子は、自分で終わらせようと決心し、医師の止めるのも構わず、装置の電源を自ら引き抜く。

この映画には、2人の子役が登場する。最初は、主人公ヴァラインの少年時代を演じたYoran Hensel。彼については、情報は皆無。2人目は、ヴァラインが期せずして作った息子ミッキーを演じたOlivier Tuinier。1982年6月19日生まれなので、撮影時は恐らく10歳。2番目にクレジットされ、出演の頻度は高いが、高い演技力を要求されるような箇所はない。それでも、笑顔は印象的だ。あと、子役ではないが、この映画の主役ヴァラインを演じたAntonie Kamerlingは、撮影当時26歳だったと思われるが、44歳でこの世を去った。

あらすじ

学校のクラスの野外学習で、1台のバス〔1950年代の形式〕が森の中で停車する。教師が、「みなさん、いいですか、あっちはドイツです。ここで30分休みます。おしっこがしたい人は、気分転換に、ドイツの土にしていらっしゃい」と言う(1枚目の写真)。20名ほどの生徒は一ヶ所に固まっていたが、1人ヴァラインだけが、蝶を追って森の中を走って行き、切り株に止まったところを両手で捕まようとする(2枚目の写真、矢印は蝶)。うまく両手の中に包み込むと、背後にいきなり制服を着た男が現われ、「ここで何してる?」と訊く。次のシーンでは、ヴァラインを連れてきた警官に、教師が、「そんな遠くまで行くとは思いもしませんでした。二度とさせません」と謝罪し、握手する。ヴァラインは、蝶を握っているので握手せず、背を向けて離れて行く(3枚目の写真、矢印は蝶を握った手)。

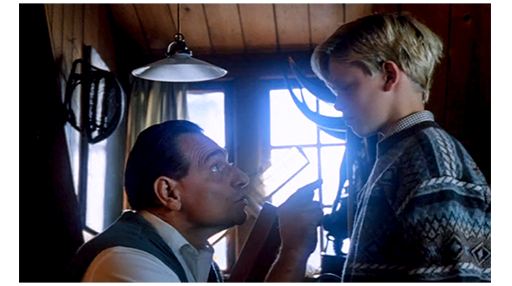

ヴァラインを追っていった教師は、手を開くよう命じる。ヴァラインが手を開いて中の蝶を見せると、「なぜチョウチョを殺したの? 捨てなさい」と命じる。ヴァラインは、「これ、アカマダラです。きれいで、とても珍しんです」と言うが、「捨てなさい」。「父さんにあげるんです」(1枚目の写真)。その時、同行してきた20歳前の女性が、「私が捨ててあげる」と言い、蝶を受け取る。場面は変わって、再びバスの中。先ほどの女性は、ヴァラインの後ろにやってくると 「天草、欲しくない?」と言って缶を見せる(2枚目の写真、矢印は缶)。「要りません」。「取って」。缶を受け取ったヴァラインが、開けてみると、中にはアカマダラが入っていた。ヴァラインは、後ろを振り返って笑顔で感謝の意を伝える(3枚目の写真)。

家に帰ったヴァラインは、父にアカマダラを見せる。「気に入った、父さん? それ夏型〔アカマダラには春型と夏型があり、夏型は黒地に白の模様〕だよ」。「きれいだな」(1枚目の写真)。「それ手に入れるの大変だったんだ。2人の制服を着たドイツ人が、取り上げようとした」(2枚目の写真)「そしたら、ミーケさんが…」。しかし、ヴァラインがその後を続けることができなかった。父は、「ドイツ」という言葉に過敏に反応する。「お前、ドイツに行ったのか?」。「はぐれたんだ」。父は、妻に向かって、「こいつ、ドイツに行きやがった!」と叫ぶ。「くそったれのドイツなんかに!」。そう言うと、手に持っていた園芸用手袋で、ヴァラインの頭を叩き(3枚目の写真、矢印)、庭に出してあった食卓の下に隠れたヴァラインを指して、「こいつは、もう俺の子じゃない! 孤児院行きだ! くそったれのドイツなんかに行きやがって!」と怒鳴ると、食卓を料理ごとひっくり返す(4枚目の写真)。そして、庇護物のなくなったヴァラインの髪の毛をつかんで数メートル引きずり、「ドイツの蝶なんか要らん」と言うと、持っていたアカマダラを石の上に置き(5枚目の写真)、靴で踏む。

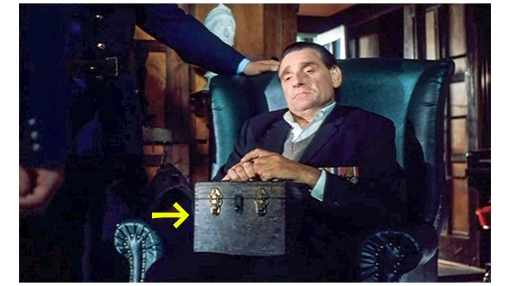

ある日、ヴァラインが、父の狭い部屋に 「父さん、夕食だよ」と呼びに行く(1枚目の写真、矢印は箱)。そして、箱を見て、「そこにあるの、何?」と尋ねる。父は、箱の蓋を閉めると、「一緒に座ろうな」と呼びかける。ヴァラインが、父の膝の上に座ると、「俺の膝の上は好きか?」と訊かれる。「うん」。「いいものは、みんな去っていく。美しいものは、みんな壊される。お前は膝に座ってるが、すぐに叩かれるかもしれん。20年後には、俺も年取って醜くなってるだろう。お前もカタワになるか、死んどるかもしれん。俺の目をフォークで突き刺すか、俺の皮膚でランプの笠を作るかもな。どんなことでも起き得る」(2枚目の写真、矢印は箱)。「でも、僕、父さん愛してるよ」。しかし、この美しい言葉にも父は反応しない。腕をつかんで膝から吊り上げて反対側に移動させると、「二度と言うな、このバカ者〔ドイツ語:Dummkopf〕。お前は、自分が何を言っとるか分かっとらん。愛だと? 人間はな、お互い愛するようにはできとらん。ダブルベッドはあるが、あれは例外だ。ダブル棺桶を見たことあるか? 決して愛するな。誰もだ。絶対に、ノーだ!」(3枚目の写真)。

前2節の異常な言動の後、その最たるものが、この節で起きる。この町の警察署長がやって来て、こう告げる。「ブッカさん、あなたが戦争の英雄だったことは町中が知っています。あなたが、ドイツ人にもかかわらず、自国民に対して戦ったことも〔この言葉から、戦後、10年以上経っているとは思えない〕。しかし、警察予備隊員として、僅か1日で68件の罰金を課す権利はありません」。父ブッカは、ヴァラインと一緒に遊んでいた他の子2人を呼び寄せると、署長を指して、「あの男が見てみろ。警察署長だ。戦争の間、ずっと署内にいて、俺たちの町にユダヤ人が10人しか残っていないことを知ってたんだ」と教え、さらに、「制服を着たあの男が、俺に何を禁じているのか知っとるか? ドイツ人から罰金を取ることだ。それに対する俺の返事はこうだ」。そう言うと、父は、親指で鼻を押さえて、侮蔑の音を出す(1枚目の写真)。翌日、父は、ヴァラインと一緒に、町の入口の交差点に臨時の検問所を設ける。そして、ドイツから来た車を見つけると、手動式の装置で 「STOP」を出し(2枚目の写真)、笛を鳴らして車を停める。運転手が、「何か悪いことしたかい?」と尋ねると(3枚目の写真)〔この車の車種は特定できなかったが、どうみても1950年代のデザイン/それは、上記の年代推定とも合致している〕、「ゆっくり走り過ぎだ」と勝手な文句を言い、それを聞いたヴァラインが思わずニヤリとする(4枚目の写真)。「ゆっくり走り過ぎだと」。「ああ」。「そんなの効いたことないぞ?」。父は、それ以上文句を言わせず違反切符を渡す。「こんなの非常識だ」。「文句を言うと、もう1枚切るぞ」。父は、さらに悪いことに、車がポールを通過していく時、ドライバーで車体の側面に傷を付ける。

ある朝、ついにプッツンと切れた父は、ヒットラーの写真の額を壁に掛けようとして、妻から、「そんなの外して」と たしなめられる。「気違い沙汰はやめて」。振り向いた夫は、鼻の下にヒットラーのヒゲをマジックで描き、胸ポケットの下にはもらった勲章を一列に付けている。それを見た妻は、息を呑んで何も言えなくなる。夫は、「誰が気違いだ? 彼か俺か〔Hij of ik〕?」と訊く。妻には何も言えない。そこにヴァラインが来たので、父は、額を外し、ヴァラインの目の前に突き付け、「彼か俺か?」と訊く。ヴァラインは 「彼」と言うが(1枚目の写真)、改めて額を見せられた妻は、「あなた〔Jij〕」と答える。妻から、「自分=気違い」だと言われた夫は、急に悲しい顔になる(2枚目の写真)。次のシーンは、イスに座り、例の箱を大事そうに抱えた父に向かって、警察署長が、「ブッカ、あんたは もうここにはおれん。手こずらせるんじゃない。法は執行されたんだ」と告げる。父は、「俺は、オランダの法など認めん」と言うが(3枚目の写真、矢印は箱)、警官2人にイスごと運ばれて家の外に出される〔精神病院に強制入院させられる〕。4枚目の写真は、連れ出される父を見送るヴァライン。ここまでの時間は、映画が実質的に始まってから僅か8分弱。それでも、この狂乱した暴力的な父親が、少年時代のヴァラインに与えた影響はとても大きかったであろう、と観客に伝えるには十分だ。

豪雨の中、1台の小型車が走ってくる。運転しているのは30代前半の女性。雨の中、乗せてくれるよう手を上げている男を見て 停車する(1枚目の写真)。男がドアを開けると、女性は 「乗って、でも黙ってて」と短く言う(2枚目の写真)。男性は20代の後半。女性は、夜だというのに、濃い色のサングラスをかけていて、男性はそれが苦になる。案の定、対向車とぶつかりそうになり、男性がハンドルを切って衝突を免れる。「見てなかったのか? そのサングラス、取れよ」。女性は、サングラスを取る代わりに、ハンドルから手を放す〔後で、この女性はアル中だと分かる〕。男性は、「くそ、何のつもりだ?」と言いながら、ハンドルを取る。女性は、「黙ってて、と言ったでしょ」と、平然としている。見切りをつけた男性は、「車を停めろ。自殺するんなら、僕を巻き込むな。僕は降りる」と言う。ちょうど、道路際に公衆電話のボックスがあり、女性は、その横に急停車し、そのため荷物が散乱するが、女性はお構いなく下車し、電話ボックスに走って行く。その様子から、極めて薄着であることが分かる。会話が漏れ聞こえてくる。「そう、私よ。返事くらいしてよ! もうウンザリ。役〔演劇〕が欲しかっただけなのに! ちきしょう!」。そう怒鳴ると、女性はボックスにしゃがみ込む〔酔っ払っている上に、気性が荒い〕。

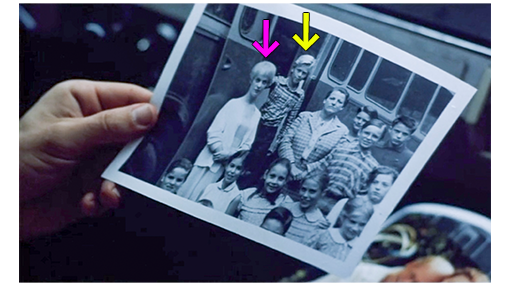

一方、男性は、停車のショックで手元に落ちてきた1枚の写真に気付く(2枚目の写真、黄色の矢印はヴァライン、ピンクの矢印はミーケ、あのアカマダラのバス旅行の時の写真だ)。狂乱状態の女性がミーケであることに気付いたヴァラインは、車を出ると、電話ボックスのドアを開け、「ミーケさん?」と訊く(2枚目の写真)。ミーケが顔を上げると、「僕は、ヴァライン・ブッカ。あのチョウチョの」と言う。そのことを思い出したミーケは急に笑い出し、起こしてもらうと、「これは単なる出会いじゃない。運命がここで2人を遭わせたのよ」と言う。冷静なヴァラインが、「僕は、運命など信じない」と反論すると、「あんた若いから」「タフガイだけど、まだ若くて、怯えてる」と言うと、いきなりキスする。ヴァラインは、「僕は、知ってる人とは 決してセックスしない」と言い、それを聞いたミーケは、「じゃあ、セックスしたいのね」と言うと、パンティを脱ぎ捨てる。「まさか、こんな所で?!」。ミーケはヴァラインのベルトを外す。ミーケは、手で照明を叩き割ると、2人はボックス内でセックスを始める(3枚目の写真)。このシーンで、一瞬だけ電話機が映るが、それは何とプッシュ式。オランダのことは分からないが、日本で公衆電話がプッシュ式になるのは1975年から。オランダでも同じ頃と考えると、冒頭のシーンが1950年代の半ばとすれば、このシーンはその20年後ということになる。つまり、少年時代のヴァラインが12歳とすれば、このヴァラインは32歳、ミーケは40歳の手前だ〔演じている俳優は26歳と29歳〕。

それから半年程度あと、ヴァラインは オランダ最西端のゼーラント州のナイトクラブのゲストとして登壇する(1枚目の写真)。彼は、文学界のセンセーションであり、若者の間でカルト的人気を誇る詩人となっていた。ヴァラインは、「金(カネ)も熱(ネツ)も麻薬(シャブ)もない。札(サツ)も運(ウン)も大麻(タイマ)もない。銭(ゼニ)も知恵(チエ)も時間(タイム)もない。根性(ガッツ)も薬(ヤク)も大金(タイキン)もない」と、即興で韻を踏んで見せた後で〔日本語で韻は踏めなかったが、雰囲気は出した〕、自分の詩集を取り出して 読み上げる(2枚目の写真)。そして、それが終わると1人の女性が詩集にサインをもらいに来るが(3枚目の写真)、ここがベルギーの国境近くで、女性がベルギー人だったのか、「ベルギーのクソどもは濃いコーヒーを飲む。君は、セックスし、舐め、吸う、眠りに落ちるまで。そして、濃いコーヒーを飲む。それから、また舐め、また眠る。その繰り返し」と、聞くに堪えないことを言った挙句、誰もサインをもらいに来なくなると、「ゼーラントの奴らはいつも同じだ。おもてなしゼロ、芸術家への尊敬ゼロ」と、一人で文句をブツブツ。

ある日の朝、ミーケがヴァラインのスタジオに行き、ブザーを鳴らす。ヴァラインはまだ寝ていたが、日本の浴衣を着てドアを開ける。「あんたの住所、見つけるの大変だったのよ。秘密にしてるの?」。そして、「あんたが、どんな風に暮らしてるのか見に来たの。5分だけ」と言って中に入る。そして、「医者のトコから真っ直ぐここに来たの。私、妊娠したの」と告げる(1枚目の写真)。「おめでとう」。「あんたにとってもよ」。その言葉に、ヴァラインは蒼白となる(2枚目の写真)。ミーケは、それだけ言うと、さっさと出て行く。ヴァラインは浴衣姿のまま車まで走って行くと、「堕(お)ろせないのか?」と訊く。「もう4ヶ月よ。まず、父親であることに慣れてもらわないとね」。そう言うと、ミーケは車を出す。ヴァラインは、車に向かって、「そんなもんに慣れるもんか! 最も恐ろしい父親になってやる。殴ったり、蹴ったり… 憎んでやる!」と怒鳴る。

ヴァラインは、『立羽蝶』〔アカマダラを含む蝶の科名〕という詩集で賞が授与されることになり、大勢の参列者と報道陣の前で、司会者に紹介される(1枚目の写真、矢印はヴァライン)。そして、演壇で受賞スピーチを依頼される。ところが、スピーチは、たったの一語。「ありがとう〔Bedankt〕」(2枚目の写真)。英語で言えば、「Thanks」に当たり、「Thank you」ですらない。これだけ言っただけで、壇を降りようとしたので、困った司会者は、「短くも強い言葉ですね。でも、何か私たちにおっしゃっていただけませんか? 処女作がかくも高く評価されたことに驚かれたのでは?」と食い下がる。この問いに対する返事はもっと短く、「ノー〔Nee〕」。「残念ながらノーでした。またもや、短くも強い言葉です。では、これで受賞スピーチを終えようと…」。ここで、会場に現れたミーケが、「ブッカさんにとって、愛とは何を意味するの?」と質問する。司会者:「会場から、良い質問が出ました。あなたの創作において、愛の重要性は何ですか?」。ヴァライン:「どんな芸術も、愛と死を扱っています」。ミーケ:「なら、あんたは、この愛の結果を どうして拒絶するの?」。そう言うと、ミーケは羽織っていた軽いコートの紐を外し、妊娠中のお腹の膨らみを見せる(3枚目の写真、矢印は膨らんだお腹)。司会者は、「ブッカ氏と、どう関係があるのですか? はっきりおっしゃって下さい」とミーケに質問する。「その人は、愛してると言ってセックスすると、さっといなくなったのです」。その異常な告発に、会場からは大きなざわめきが。ヴァラインは、「僕はセックスの時は口を閉ざしてる。だから、あんたを愛してると言ったことなどない」。「言ったわ。私の中に入って来た時」。「よくそんなバカげたことが言えるな」。怒ったヴァラインは、「失せろ」と言うと、賞牌を持って演壇を降りて会場から出て行く。ミーケは、しつこく後を追い、「何とか解決法を見つけましょ」「素敵な時間が持てるわ。どんなバカげたことでも、一緒にやれるから」としつこく迫る。ヴァラインは、「なら自分一人でやればいい」と突き放す。「あんた、自分から逃げてるのよ」「なぜ、お父さんをそんなに怖がるの?」。ミーケは、どこまでもあきらめない。

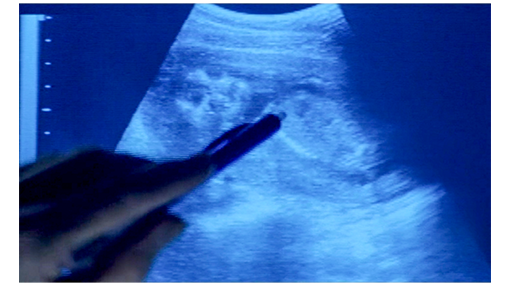

ミーケは、ヴァラインを追う途中でケガをし、胎児が無事かどうか医者に診てもらう(1枚目の写真)。医者は、ミーケの肝臓が飲酒で肥大していると指摘する。そして、「アルコールが胎児にどんな悪影響を及ぼすか知ってるの?」とミーケに訊く。「ここに来たのは、そんなことを聞くためじゃないわ」。医者は、ヴァラインに、胎児の超音波画像を見せ、「ここが頭で、ここが心臓」と説明する(2枚目の写真)。「産まれる準備はできてる。後は、両親が揃うのを待つだけね」。

そして、10年が過ぎ、海岸に建てられたバンガロー村を目指して一人の少年が、手にバケツを持って走ってくる(1枚目の写真)。そして、一軒のバンガローに入って行くと、ベッドでまだ寝ている父に向かって、「お早う、ヴァライン」と笑顔で声をかける(2枚目の写真)。ヴァラインは、目を閉じたまま、「お早う、ミッキー」と答える。ミッキーは、次に、「お早う、ママ」と声をかける〔母にはママと言っているが、父はパパと呼ばず、名前を使っている〕。「ええ、坊や」。「海で見つけたもの見てよ」。そう言うと、ミッキーは、ワインの瓶を持ったままベッドに乗ると、ヴァラインの顔めがけて瓶の中に入れた砂を掛ける(3枚目の写真)。

ヴァラインとミーケは、バンガロー村の外れで、砂の城を作っている。ミッキーは近くにいるが、城作りには参加していない(1枚目の写真)。ミーケ:「自分の息子を愛してないの?」。ヴァライン:「また、蒸し返すのか?」。「3人で一緒に遊びに来たのに、あんた何 考えてるの?」。「僕は考える、君は考える、彼は考える、僕らは考える、君らは考える、彼らは考える」〔文法〕。「普通に話せないの?」。「何も考えないってのは、許されないのか? 僕は、何も考えてないんだ」。「あんた、自分の自由意思で、ここに来てるのよ」。「僕は崇高な犠牲的精神の持ち主で、言葉はそれに忠実なのさ」。「あんたが、もし本当に崇高な人間なら、とっくに私たちと一緒に暮らしてたはずよ」〔法律的に結婚はしたが、ずっと別居してきたことになる/先ほどミッキーが「パパ」と呼ばなかったのは、一緒に住んでいないから〕。「高貴でも、自虐的じゃないんだ。あと5日… あと5日我慢すればいい」。その言葉にキレたミーケは、2人を砂場に残して立ち去る。それを見たヴァラインは、「ウォッカとウィスキーをやる気なら、もう在庫はないぞ」と言うので、ミーケの飲酒癖が依然として続いていることも分かる。これに対し、ミーケは、「もし、私たち〔ミーケとミッキー〕が死んだら、きっと寂しいわよ」と捨て台詞。それに対し、ヴァラインは「そりゃ素晴らしいじゃないか」とひどい追い打ちをかける。その後、ヴァラインとミッキーは、一緒に散歩に出かける。話題はチョウチョから、「僕の誕生日まで、あと何日?」という問い掛けに。「数週間だろ」。「誕生日には、大きな白いクマが欲しいな」(2枚目の写真)〔重要な言葉〕。「お前、そんな年じゃないだろ?」。「違う」。「違わない」。「違う」。2人は、そのあと、カフェに入り、ミッキーは、山盛りのアイスクリーム・パフェを注文し、大喜びで食べる。さらに、その後、ミッキーを肩車してヴァラインが歩いていると、突然、「ヴァライン、僕 気持ちが悪い。吐いちゃう」と言い出したので、慌てて降ろす。ミッキーは、吐かなかったが、「頭が痛い。疲れちゃった。もう歩けない」と言う(3枚目の写真)〔重要な言葉〕。ミッキーが吐くといけないので、今度は横抱きにして運ぶ。バンガローに着くと、ミッキーは吐いてしまう。そして、ヴァラインにベッドまで連れて行かれる。「目を閉じて眠るんだ」。「今日は素敵な日だったね」。「楽しかったな」(4枚目の写真)。「お休み、あと何日残ってる?」。「5日だ」。「ずい分長いね」。

アムステルダムに帰る車の中。運転しているのは、ミーケ。車も彼女のだ(1枚目の写真)〔ヴァラインは車を持っていない。市内の移動は、アムステルダムらしく自転車〕。会話は何もない。ヴァラインのスタジオの前で車が停まり、下車したヴァラインはトランクから荷物を出す(2枚目の写真)。ヴァラインが、後部座席にいるミッキーに、「バイ、ミック」と手を上げると、ミッキーは、悲しそうにヴァラインを見て(3枚目の写真)、すぐ目を逸らす。ミーケは、何も言わずに車を出す。3人の亀裂が大きいことがよく分かる。

スタジオに戻ったヴァラインは、タイプに向かって詩を打つ(1枚目の写真)。そうかと思うと、白い粉〔何らかの麻薬〕を吸い、夜になるとクラブで見知らぬ女性と踊る。あるいは、11年前と同じように、ナイトクラブで自作の詩を朗読する(2枚目の写真)。この辺り、非常に断片的な映像ばかりだが、10年前の受賞作『立羽蝶』の表紙も見られる(3枚目の写真、矢印はアカマダラ)〔彼が如何にアカマダラに強い想いを抱いているかが分かる→後から分かるが、新作もない〕。

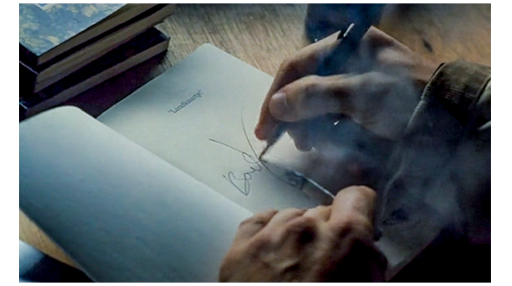

乱れた生活の最後は、スタジオのダブルベッドでの朝のシーン。電話が鳴り、受話器を取ったヴァラインは、「何だって?」と驚く(1枚目の写真)。「変だな。ほんとに9時半? 予定表には11時半って書いてあるけど」〔予定表など見て話していないので、どうせ忘れていた?〕。「分かった。今すぐそっちに行く」。受話器を置くと、ヴァラインは、全裸で寝ている女性(名前はディディ)に、「前に会ったことある?」と尋ねる。女性から何の用かと訊かれたヴァラインは、「ボードレールの詩の全訳の依頼なんだ」と話す。「大手出版社。2年間で」。出版社に出向いたヴァラインは、契約書を渡され、最下段にサインするよう言われる。ところが、ヴァラインは、いきなり契約書を引き裂く(2枚目の写真、矢印は契約書)。次のシーンは、この契約に関わった弁護士との、オープンテラスのあるカフェでの会話。弁護士:「何てこった。君は気違いだ。こんないい機会なのに」(3枚目の写真)「いや、気違いは不適切だ。君は臆病だ。怖いんだ」。ヴァライン:「君が勉強したのは法学で、心理学じゃないだろ」。「義務の履行に対する恐れだ。君は幾つだ? こんなことを、ずっと続けたいのか? 」。「なあ、ハロルド、僕は〔他人の詩なんか〕翻訳なんかしたくない。〔自分の詩を〕翻訳されたい。突然、そう悟ったんだ」〔これが、契約を突然破棄した理由〕。「最近、何も書いてないじゃないか。 君ほど変わらん人間も珍しい。これは、褒めてるんじゃないぞ。君は、何年も前に達成したことに満足しちまってる。輝かしい詩人という幻想に。麻薬、インスピレーション、セックス、詩… これが ヴァライン・ブッカのからくりだ」。ヴァラインは、その場を去ろうとする弁護士を引き留め、お金をせがむ。「明日、ミッキーの誕生日で、今、一銭もなんいだ。100貸してくれないか?」。弁護士は、英語で 「loser(負け犬)」と言って、お金を渡す〔この会話からすると、ヴァラインは、『立羽蝶』以来 新規の出版物がなく、日々の生活費にも困窮しているらしい〕 。

翌日、白熊の大きなぬいぐるみを買ったヴァラインは、ミッキーに渡そうと、ミーケのアパートの階段を駆け上がる(1枚目の写真、矢印はぬいぐるみ)〔ミーケの部屋が何階かは最後まで不明だが、おそらく3~4階〕。誕生日らしく玄関ドアに風船が幾つも付いている。ベルを鳴らして出てきたミーケは、「ミッキーはベッドよ」と会わせない。「病気なのか?」。「そうよ」。「どこが悪い?」。「別に、ただの病気」。ミーケは、ヴァラインが何と言っても、頑として入れさせない。その時、窓のブラインドの板の隙間が拡がり、左目を押さえたミッキーが顔を見せ、ヴァラインを見てほほ笑む(2枚目の写真、矢印は黒い布)。ヴァラインは、会わせないのにはマズい理由があるに違いないと思い、ドアを無理矢理開き、ミーケを廊下に出すと、「ミッキーを殴ったのか?!」と強く訊く。「事故だったの。あの子がチョコレートを持ってて、私が押したの」。そんなことで、左目を布で押さえなくてはいけないような状態にはならないので、ヴァラインはミーケを突き飛ばし、自分だけ部屋に入ってドアを閉める。ヴァラインは、ミッキーに優しく近寄り、黒い布を外させる。左目の周りが黒く変色している(3枚目の写真、矢印は黒い瞼)〔余程、強く殴られた?〕。「痛いか?」。「少し」。

ミッキーを ここに置いておけないと思ったヴァラインは、「2人だけで君の誕生日を祝おう」と言うと、ベッドの下からスーツケースを出し、何を持って行くかミッキーに決めさせる(1枚目の写真)。そして、用意万端整うと、2人でミーケの部屋を出る(2枚目の写真)。さっき部屋を追い出されたミーケは、階段に座り、ヴァラインが残していったぬいぐるみを持っている。そして、彼女の前を通る時、ヴァラインが、「ミッキーは、しばらく僕と一緒に暮らす」と言って階段を降りて行くと、ミーケは、「何よ、いい子ぶっちゃって! この下司野郎!」と叫び、ぬいぐるみを投げつける(3枚目の写真)。

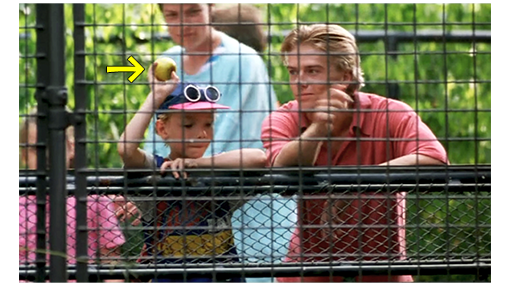

一旦、荷物をヴァラインのスタジオに置いた後、2人は着替えて外出する。まず、最初にしたことは、連れション。ミッキーは、「ヴァライン、お父さんいるの?」と尋ねる(1枚目の写真)。「彼は…」。「死んだの?」。「違うな。僕の知ってる限り」。「僕も お父さんが欲しいよ」(2枚目の写真)。「僕がいるだろ」。「じゃあ、なぜ、パパと呼んじゃダメで、ヴァラインなの?」。2人は、そのあと、動物園に行く。ちょうどチンパンジーがおしっこをしていたので、「見て、ヴァライン、おしっこしてる」。「僕たちみたいだな」。「ビタミンも食べるの?」〔ミッキーは、母から、ビタミンと称してオレンジュースをよく飲まされる〕。「多分な。試してみろ」と言って、果物をミッキーに渡す。ミッキーは、それをチンパンジーに向かって投げると(3枚目の写真、矢印)、チンパンジーは上手にキャッチして、すぐに食べる。その後も、2人の動物園探訪は続く。

ミッキーは、ヴァラインのダブルベッドに寝せられる。ヴァラインは、「君の誕生日パーティをやって、クラスの子を全員呼ぼう」と提案する(1枚目の写真)〔この日が誕生日なのでぬいぐるみを買って来たし、ミーケのアパートにもドアに風船があったと思っていたが、誕生日は翌日なのだろうか?〕。ミッキーは、「すごいや。コカ・コーラとポテトチップスがいいや」と、笑顔で言う(2枚目の写真)。「そうしよう」。ミッキーが白熊のぬいぐるみを抱いて寝てしまうと、居間のソファでは、ヴァラインが半裸の女性(ディディ)に白い粉(麻薬)を吸わせる(3枚目の写真、矢印)。ミッキーにとって良好な環境とは到底言い難い。

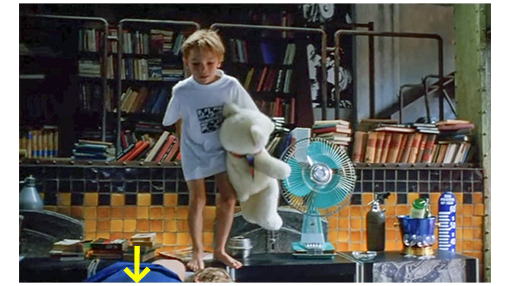

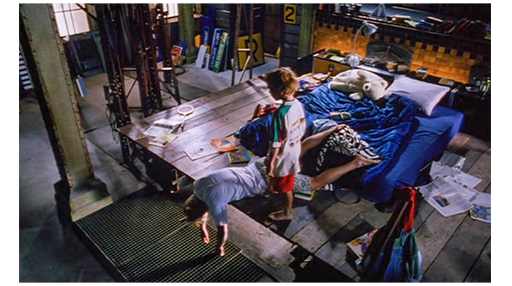

朝になり、いつの間にか 女性は帰り、ヴァラインはミッキーの隣に寝ている。ミッキーは 学校に行かなくてはならないので、ベッド・ボードの上から(1枚目の写真、矢印の下にヴァラインが寝ている)、ヴァラインの真横に飛び降り、「もう8時だよ」と声をかける。「まだだ」。そこで、ミッキーは時計を持ってきて 「見て、8時」と言うが、ヴァラインは 「壊れてる」。ヴァラインが起きようとしないので、ミッキーはヴァラインの布団を剥ぎ取り、「玄米のおかゆ、どこに置いてあるの?」と訊く。仕方なく浴衣に着替えたヴァラインは〔10年前と同じ柄!〕、手元にあったブルーチーズをクラッカーに塗る。しかし、ミッキーは 「そんなの要らない」。「これしかない」。「オレンジジュースは?」(2枚目の写真)。「食べろ」。ミッキーは、ヴァラインが手に持っているブルーチーズのクラッカーをはね退け、食べ物は床に落ちる。「何すんだ! ここで朝食を食べれて幸せだと思え!」。「学校に遅れちゃう」。「遅れん。目がちゃんと覚めるまで少し待て」。そう言うと、ヴァラインはタバコを吸い始める。その朝食テーブルの上に、ミッキーは、運動靴のまま上がり、「靴ヒモだよ、ヴァライン」と、結ぶよう請求する(3枚目の写真、矢印は靴紐)〔すごく行儀が悪いのは、ミーケの躾が悪いから?〕。

ヴァラインは、ミッキーを自転車の後部荷台に乗せて学校まで連れて行く。結果はやはり遅刻。「一緒に、先生に会いに行こうか?」の言葉に(1枚目の写真)、「何、バカ言ってんの」と言われてしまう。ミッキーは、そのまま走って校舎に向かう。一方、ヴァラインは、スーパーで買ったパーティ用のコカ・コーラの瓶とポテトチップスの袋をショッピングカートに満載してスタジオまで運ぶ〔車がないため〕。しかし、歩道の段差にカートがぶつかってポテトチップスの袋が2つ落下。カートを傾けて歩道に乗せた時、ポテトチップスの袋を圧し潰し、それを回避しようとカートを逆に傾けたため、台車の上に置いてあったコーラの大瓶9本入りのケースが滑り落ちる(2枚目の写真、矢印はポテトチップスの破れた袋)。次のシーンでは、学校の終わる時間にミッキーを迎えに行ったヴァラインは、「みんな聞いてくれるかな? 明日、ミッキーの誕生パーティを開くんだ。子供たち全員、招待する。ディスコ・パーティだぞ」と軽く腰を振って見せる(3枚目の写真)。「2時に始めて、夜まで続ける。コカ・コーラとポテトチップスが出るよ。子供たちは、自分用のコンドームを持って来るだけでいい」。ところが、翌日、きれいに飾り付けられた室内に訪れたクラスメイトはゼロ。冗談で言ったコンドームという言葉で、一緒にいた父兄が一斉に禁止を言い渡したのであろう。寂しそうに長椅子に座っているミッキーに、ヴァラインは、「なあ、ミッキー、誰も来ないと思う。ママさんやパパさんの前で、僕がバカなことを言ったせいだ。ごめんな」と謝る(4枚目の写真)。

翌日の夕方、ヴァラインはミッキーを連れて汽車に乗る。どこに行ったのかは分からないが、恐らく、最初と同じゼーラント州のナイトクラブだろう。ミッキーは、車内で 「そこで何するの、パパ?」と尋ねる〔名前でなく、「パパ」と言っている〕。「読んで聞かせる」。「学校の先生も 同じことするよ。パパも、同じ本使うの?」。「いいや、詩だ」。「詩て、何?」。「クリスマスに何か書いて渡したろ」。「『このプレゼントはミッキーに、缶に入ったクッキーだ』」。「よくできた。それが詩だ」(1枚目の写真)〔一応、韻を踏んでいる〕「君が、詩を書けば、詩人になる。それが僕さ。時々、人前で読む。みんな、詩を聴くのが好きなんだ」。それを聞いたミッキーは、「僕、山ほどウンチしてくる」と言い、多くの乗客が振り返る。ミッキーは、「山ほどランチ食べたから」と韻を踏み、「詩を書くなんて、簡単さ」と言うと、本当にトイレに向かう。次が、ナイトクラブの控室。ヴァラインは、髪をオールバックに撫でつけ、ミッキーは、今日のヴァラインの「詩読」のポスターの写真に眼鏡を描き加えて遊んでいる(2枚目の写真、矢印はヴァラインの顔写真入りのポスター)〔ポスターの題目は、依然として処女作の『立羽蝶』〕。2人は、そのあと、一般の客に混じって順番が来るまでバーで時間を潰す。待つことに飽きたミッキーは、「パパ、つまんない」と不満をぶつける。「あそこの奴、見えるだろ? あいつの次が僕の番だ」(3枚目の写真)〔ミッキーは青いストローで遊んでいるが、4本あるので、チョコレート・ミルクを4杯も飲んだことになる〕。「ウチに帰りたい」。「あとちょっとだ、ミック。1時間かな。もう一杯、チョコレート・ミルクはどうだ?」。「パパ、頭が痛い。また、ヴァラインって呼ぶよ。もう、パパって言ってあげないから。ヴァライン、頭が痛い」〔重要な言葉〕。「どうして欲しい?」。「ベッドで寝たい」。

ミッキーは主催者の車に連れて行かれ、後部座席にぬいぐるみを枕にして横になる(1枚目の写真)。ヴァラインは、それから さらに待たされ、ようやく 主催者が、「我々の文化的な夜は、詩人ヴァライン・ブッカで幕を閉じます」と述べ、ようやく番が回ってくる。まばらな拍手とともにヴァラインは立ち上がるが、向かったのは正面の壇ではなく出口。「ブッカさん、どこに行くんだ?」と訊かれると、「今夜の企画のレベルは最低だ!」と大声で侮辱し(2枚目の写真)、ブーイングなど物ともせず出て行く。ところが、車まで行くとミッキーがいない。その頃、ミッキーはミーケの車に乗せられていた〔①ヴァラインがここにいることをなぜ知っていた? ②他人の車で寝ているミッキーをどうやって見つけた?〕。ミーケの車に乗っていることに気付いたミッキーは、「どこに行くの、ママ?」と訊く(3枚目の写真)。「おウチよ」。しかし、その後のミーケの様子は異常としか言いようがない。踏切の前で停車すると、列車が通過しても、そのまま停車し続ける。深夜の田舎なので通る車もないが、ミーケは、次に警告灯が点滅し、列車の接近が表示されるまで、そのままじっと待つ。そして、列車が来る直前、車のトランスミッションを「前進」に入れる。列車がやってきたら、車を発進させて衝突させる気だ。ここで、回想シーンが入り、電話ボックスでのヴァラインとの再会の想い出が過(よ)ぎる。このお陰で、ミーケは息子を道連れにした自殺を回避することができた。

ミーケは、ヴァラインのスタジオの前に駐車している。そこに、あちこち探し回ったヴァラインがやって来て、「この、信じ難い…」と、文句を言い始める。「信じ難い、どこがよ? 自分の子供を、真夜中に、車に置きっ放しにしたくせに」。「何の真似だ? 夜中探したんだぞ。警察にも行ったし、君のアパートにも行った」(1枚目の写真)。「この子を 踏切に連れてった。あんたには、私もミッキーも要らないから、死んだ方がいいと思って。私は命を与えることも、奪うこともできるの」〔何と、勝手な主張〕。「なぜ、そうしなかった? 根性もないのか?」〔こっちも、論外な反論〕。「もう、あんたのことなど考えないことにした。どうだっていいの。ミッキーを連れてゼーラントに帰るわ。あんたとは二度と会わない。その方がミッキーのためにもいいしね。早晩、あんたは、あの父親みたいに気が変になる。あの子は、そんな目に遭わせたくない」。「ホントは、ミッキーなんか要らないんだろ?」。「あの子が欲しいの?」。「今週末、僕とミッキーで、何かしようと思ってた。だから、あの子は、ここに留まる。月曜には、僕が学校に連れて行く」。そう言うと、ヴァラインは、ミッキーとぬいぐるみを抱いてスタジオに入って行く(2枚目の写真、矢印は ぬいぐるみ)。

ヴァラインが週末にした最初のことは、ミッキーを屋内プールに連れて行くこと。ミッキーはプールに入り、ヴァラインは服を着たままブールサイドでそれを見ている。「ぜんぜん寒くないよ。入ったら?」。「入りたくないんだ。泳いで見せろよ」。ミッキーは、泳ぐより、ヴァラインに入るよう何度も促す。そして、テコでも動かないと見ると、「助けて」と溺れたフリをする。それが真に迫っていたので、ヴァラインは助けようと服を着たまま飛び込む。ミッキーを抱き上げたヴァラインが、「大丈夫か、ミッキー」と訊くと、「ほら、寒くないでしょ」と答え(1枚目の写真)、騙されたことに気付いたヴァラインは、「この野郎!」と苦笑い。スタジオに戻った2人。ヴァラインは、先ほどの嘘の罰として、ミッキーをベッドに投げ出して くすぐる。「情(なさ)けを乞え」。くすぐったくてたまらなくなったミッキーは、笑いながら「お情けを」と言う(2枚目の写真、矢印は ぬいぐるみ)。そのあと、両足をヴァラインの肩に置き、首を挟む(3枚目の写真、矢印は ぬいぐるみ)。「僕たち、ずっと一緒だよね?」。「そんなの嫌だろ?」。「まさか。一緒がいい」。「いい父さんじゃないぞ」。「さっき助けてくれたじゃない」。「君の部屋もないんだぞ。服だって、ちゃんと畳めない。誕生日のパーティも台無しにしちゃった」。「そんなの、どうだっていいよ。いつも 一緒にいたいんだ。じゃあ、約束の握手」。ミッキーは右手を差し出す。「僕は、夜、ここにいない」。「いつも、いるじゃない」。「それは、君がここにいるからだ。だから、今だけ」。「じゃあ、いつも一緒にいられないの?」。

「話しておかないと、いけないことがある」。ミッキーは、話を逸らせたいのか、「おならが出ちゃう」と言い出す。ヴァラインは、ミッキーの脚を拡げ、「いいぞ、やれ」と言う。ミッキーは本当に放屁する(1枚目の写真)。ヴァラインは、あまりの悪臭に卒倒したフリをして、ベッドから転げ落ちる。「毒ガスでやっつけた」と喜んでいたミッキーだが、ヴァラインが死んだように動かないのを見て心配になり、すぐそばまで行き、「パパ」と呼びかける(2枚目の写真)。足で突(つつ)いて、「パパ、冗談は もういいよ」。それでも、ヴァラインは、頭を垂れたまま動かない。もっと心配になったミッキーは、床に降りると、しゃがみ込み、「パパ」と呼び、頭を持ち上げて 「パパ、死なないで」と必死に呼び掛ける。それを聞いたヴァラインは、死んだフリを止め、「冗談だよ」と慰める(3枚目の写真)。「まだ死んじゃダメだよ。だって、僕まだ自分で靴ひも結べないんだから」。「まだ死なないよ。まず、君が、もっと年を取らないとな。そうすりゃ、靴紐だって結べるぞ」〔すごく仲の良い親子といった感じ〕。

その夜、ヴァラインは、ミーケに電話をかけ、“ミッキーは、基本的にミーケのアパートに住み、時々、ヴァラインが預かる” というスタイルを 根本から変えるという提案をする。「ミッキーは僕と住む。君は、訪ねてくればいい」。「気でも狂ったの?! ミッキーは私のものよ! 今すぐ、引き取りに行くわ!」。「喚くんじゃない、ミーケ。ミッキーとちゃんと話し合ったんだ。ミッキーは、僕の子でもあるんだぞ」(1枚目の写真)。そのあと、ミーケが何と言ったのかは分からない。次のシーンは、ボードレールの翻訳の時の弁護士ハロルドがスタジオまで呼ばれる。話を聞いた弁護士は、「君は大人だろ。弁護士なしで合意できないのか?」と訊く(2枚目の写真)。「僕は、ミーケの夫じゃなく、ミッキーの父親になりたいんだ」。「これが法廷論争になったら、金と時間がたっぷりかかるぞ。そして、もし、君が勝っても… いいかよく聞け… その時までに、ガキにうんざりしてるさ。あるいは、ガキの方が君にうんざりしてるかも」。「アミーゴ、これは僕の希望なんだ」。「アミーゴ、そのためには、生き方をまるっきり変えないとな」。

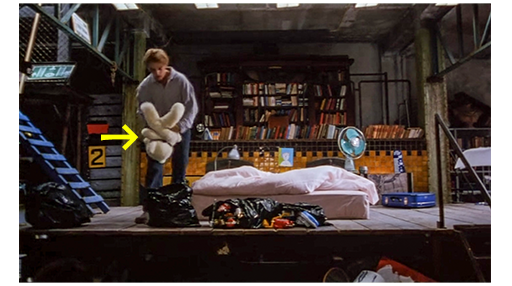

その日から、弁護士に 旧知の女性ディディも加わり、汚れて散らかったヴァラインのスタジオの徹底的な掃除が始まる。1枚目の写真は、ディディによるキッチンのゴミの一掃作業(1枚目の写真)。また、以前拒否したボードレールの翻訳も、お金が必要なので引き受ける(2枚目の写真)。ミッキーの部屋も必要なので、2人で買い出しに行き、梯子、シャッター式の暗幕、目覚まし時計、その他を購入する(3枚目の写真)。ミッキーの部屋は、スタジオ内にあって、これまで使われていなかった中2階の「電気会社のスペース/許可なき者 立入禁止」という空間。そこに、買ってきた梯子をかけ、簡易ベッドを置き、シャッター暗幕を付けて、一瞬に壁になるようにする。そして、「電気会社」の上に、「ミッキーの」という紙を貼る。いろいろな物を持ち込んで、如何にも子供部屋らしくなった場所で、ミッキーはご機嫌だ(4枚目の写真、矢印は ぬいぐるみ)。

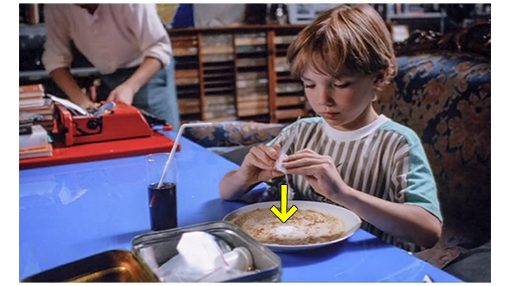

その後も、部屋の片づけとクリーニングは続く(1枚目の写真)。弁護士が焼いたパンケーキに、ミッキーが缶を開けて中に入っていた小さなポリ袋から砂糖だと思った白い粉を振りかけ(2枚目の写真、矢印)、ロール状に丸めて食べようとする。それに気付いたヴァラインは、飲み込む寸前に吐き出させて危うくセーフ。白い粉は麻薬だった。ヴァラインは、缶の中身を全てゴミ箱に捨てる。すべてが終わった4人は、くたびれ果てて、テーブルに足を乗せて休む。ただ、ミッキーだけは、足がテーブルに届かなかったので、ヴァラインの脚の上に乗せる(3枚目の写真、矢印)。これは、ヴァラインの生活改善を目的とした作業ではなく、どちらの親権が相応しいかチェックにくる担当者を意識しての行為。

そして、その担当者がやってくる。頭をきれいに撫でつけたミッキーが、「クッキーはいかがですか?」と丁寧な言葉遣いで、コーヒーのお菓子を勧める(1枚目の写真)。担当者は、「翻訳は、フリーランスの仕事なのですね?」と質問する。「ええ」。「それで暮らしていけますか?」。「2年契約ですから」。「ミッキーの寝る場所を拝見できますか?」。「ええ、もちろん」。担当者は、きれいな青色の梯子階段を上がり、如何にも子供らしいスペースを見る。 「これが、彼の部屋ですか?」。「ええ、ミッキーは、きれいにするのを手伝ってくれました」。「大きなゴミ袋を10個も出したんだよ」。このミッキーの不適切な発言に、ヴァラインは慌てて口を押える。「その子にとって、とても大きな変化だったでしょうね」(2枚目の写真)。「ええ、でも、僕がそう決めたんです」。「まだ、詩を書かれることはあるのですか?」。「いいえ、ありません」。担当者の評価は、①親子の仲の良さ、②子供のためを思った空間作り、③有名な詩人だったという履歴から、好意的で上々だった 。

弁護士を含めた4人組は、遊園地に出かける。ディディが、「いつ頃返事が来ますか?」と弁護士に尋ねると、「2・3.週間はかかるだろう」という返事。ヴァラインは、自虐的に、「じゃあ、2・3週間でミッキーを失うわけだ。下らないボードレールのためにパリまで行かなくても済む」と言う(1枚目の写真)。「今から諦めてるなんてナンセンスだわ。ミッキーなら、パリ行きの間、私が面倒見ててあげますよ」。ここで弁護士が釘を刺す。「理事会が、翻訳の仕事を手放したと知ろうものなら、チャンスはゼロだな」。ディディの勧めもあり、折角遊園地に来たのだから、マシンの1つに乗ることにする(2枚目の写真)。父と子の楽しそうな光景を、ディディがインスタントカメラで、撮影する。

月曜日、ヴァラインとミッキーは一緒に歯を磨く(1枚目の写真)。ミッキーが、「ゆすいで」と声をかけると、2人は同時にコップの水を口に含み、うがいをした後で、バスタブに吐き出す。滑稽なほど仲がいい。以前のように自転車で学校まで乗せて行くが、当然、遅刻などはせず、ミッキーも親しげにヴァラインに触ってから別れる(2枚目の写真)。ヴァラインが、そのまま自転車で引き返そうとすると、そこには、ミーケが待ち構えていた。「完璧に時間通り。とても説得力がある」。「何の用だ?」。「昨日、保護責任委員会の女性が来たわ。情報は抜群。ミッキーの誕生日を祝ってやらなかったことも、叩いたことも知ってた。私、何を間違えた? あんたを愛しちゃったこと? 私は、いつだって あんたに正直だったのに。望みのままにもしたのに」。「ミーケ、僕は君を愛してないんだ」。「愛が何たるか知らないくせに、よくそんなことが言えるわね。私は、あんたがいい父親になるだろうと、ずっと思ってきた。それなのに、今、あんたは、私なしで、そうなれると信じてる。なぜ? フェアじゃないわ」。「人生は、フェアじゃないんだ」(3枚目の写真)。

ある日、1通の黒枠の封筒が届く。それは、ヴァラインの父が72歳で死亡したという通知だった(1枚目の写真、矢印は手紙)。「どうかしたの?」。「別に」。「パジャマに着替えるんだ」。「どうしたの?」。「父さんが死んだ」。「お祖父ちゃんが?」。「服を脱いで」。「一度も会ったことないよ。パパだって、ほとんど会ってないよね」。「服を脱げ!」。ミッキーが、怒って自分の部屋に上がって行くと、ヴァラインは手紙を細切れにする。すると、玄関のブザーが鳴り、今度は、小包が届けられる(2枚目の写真、矢印)。ミッキーがシャツを脱ぎ終わると、ヴァラインが小包を持って戻って来て、それを いきなりゴミ箱に入れるのが見える。「なぜ、捨てちゃうの?」。「風呂の湯を入れるぞ」。何を言っても無視されるのに腹を立てたミッキーは、小包をゴミ箱から出し、包装紙を破る(3枚目の写真、矢印はヴァラインの父が大事にしていた箱)。風呂から部屋に戻ってきて それを見たヴァラインは、「何してる? ベッドに行け」と命令する。

ヴァラインは、父の残した箱を開けて中を見てみる(1枚目の写真、矢印)。中にあった写真で目を惹いたのは、戦闘機のパイロットとしての父の記事や写真。そして、「ヴァラインへ」と書かれた小さな封筒の中から出てきたものは、父が靴で踏んだアカマダラを修復して厚紙に貼り付けたものだった(2枚目の写真、矢印)。すると、それによってヴァラインの封じ込めていた記憶が蘇る。湯を張ったバスタブの中から突然、別れた当時の父親が姿を現わし、当時と同じような口調で怒鳴り始める。「お前、箱を開けたのか?! 何を見た?!」。父は、箱の中にあった写真に写っていた赤ちゃんや母親、その他大勢の人々はすべてナチによって殺されたと話す〔この映画の原作本では、父親はユダヤ人〕。さらに、ダンツィヒ〔現在のポーランドのグダニスク〕を空爆したヒーローは自分だったと自慢する〔1943年10月9日、連合軍はダンツィヒのUボートの造船所(全Uボート製造の13.5%)を空爆した〕。これらは、ヴァラインが子供時代に聞かされていたことかもしれない。ここで、ミッキーが「パパ!」と呼ぶ声が聞こえる。父親:「あれ 何だ?」。「ミッキー、息子だ」。「何てことをしたんだ、このバカ者〔Dummkopf/以前も同じように怒鳴った〕! お前は、俺から何も学ばなかったのか?!」。暴力的な父はヴァラインを殴り続ける。しかし、これは、すべて暴力的だった父の思い出が引き起こした幻覚。だから、心配したミッキーが、「パパ、どうかしたの?」とドアを開けると、父の幻は消える。ヴァラインの様子が変なので、ミッキーが「大丈夫?」と心配して近寄ると、ヴァラインはミッキーを抱き上げる(3枚目の写真)。

遊園地で話が出ていた “パリ行き”。パリにいるヴァラインとミッキーとの電話での会話がバックグラウンドに流れる。「パリから、いつ戻るの?」。「2日だ。元気か?」。「ディディが、遅くまで起きてていいって。それに、一日中、チョコレート・ミルクを飲めるんだ」。「もう切るぞ、コインがなくなった」。「パリのお土産、よろしくね」。「じゃあな、ミック」。「じゃあね、パパ」〔如何にも仲良し〕。映像は、駅でお土産を探すヴァライン。そして、そのお土産を手に、スタジオのベルを鳴らす。ミッキーが飛び付いてくると思って(1枚目の写真)。しかし、ドアを開けたのは弁護士。「ここで、何してる?」。「まあ、入れよ。説明する」。「どうした? ミッキーはどこだ?」。「とにかく、入れ」。暗いスタジオ内で ディディが説明する。「昨日、ミーケが学校に現れたの。寂しそうだった。自分の誕生日だと言い、ミッキーに何かいいことをしてやりたいって…」(2枚目の写真)。「あいつのトコにいるのか?」。「そうじゃない、病院よ」。ここで、弁護士が、「ミーケのアパートの階段から落ちたんだ」と説明する。ヴァラインは、直ちにミーケのアパートに行き、階段を全速で駆け上がる〔4階か?〕。「どうやったら階段から落ちる?! 何があった?! 何をした、畜生?!!」。ミーケは何も言わない。「押したんだな? 認めろ!!」(3枚目の写真)。「ミックは、中に入りもしなかった。いきなり落ちたの。その前、目が変な風に動いた。部屋に入ろうとしたのに。私のせいじゃない。私、何もしてない」。惚(ほう)けたようなミーケを残し、ヴァラインは病院に向かって必死に自転車を漕ぐ。

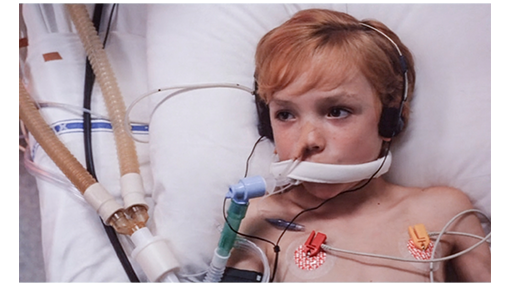

ヴァラインが病室に入ると、ミッキーには人工呼吸器が付けられていた。看護婦は、すぐに担当医を呼んでくれる。医者は、「階段からの転落は、恐らく二次的な外傷でしょう。ちょうど、心臓発作で起きた自動車事故のように。お子さんは、何年も前から脳に腫瘍ができていたと思われます。それが突然破裂した。それが、昏睡状態にある理由です」(1枚目の写真)「時々、頭痛やめまいを訴えませんでしたか?」。「時々、頭が痛いと…」。スタジオに戻ったヴァラインは、絶望のあまり うなだれる(2枚目の写真)。

ある日、ヴァラインが、白熊のぬいぐるみを抱きながら、ミッキーに絵本を読んでいると(1枚目の写真、矢印は ぬいぐるみ)〔昏睡状態なので聞こえない〕、その優しさに感動した看護婦が、コーヒーを出してくれる。そして、「可愛い子だったの?」と過去形で尋ねたので(2枚目の写真)、「可愛い子だよ」と現在形で答える。「暖かくて柔らかいわ」。「なぜか、縮んだように見える」。「そうよ。人工栄養で生きてるから、若干小さくなるの」。そう説明すると、「あまり遅くならないようにね。お体もいたわらないと。何かあったら、電話しますから」と優しく注意してくれる。看護婦が出て行くと、ヴァラインは絵本の続きを読み始める。

翌日の朝〔着ている服が同じなので〕、ヴァラインがスタジオで荷物の整理をしていると、電話がかかってくる。病院からだと思い、急いで電話を取る。相手は出版社だった。「締め切りを過ぎた。契約は知っとるだろ。こんな事態は承服できん。締め切りは締め切りだ」と冷たい口調で言うと、ガチャンと電話が切られる。事故の直前、契約は2年という言葉があったので、ミッキーは、意識不明のまま2年間入院していたことになる〔しかし、それではあまりにも変なので、ここは脚本のミスで、入院は1ヶ月以内であろう〕。ヴァラインは、すぐに病院に行き〔着ている服が同じなので〕、担当医と話す。「希望はないのですか?」。「人道的立場から申せば、ありません」。「人道的とは、どういう意味です?」。「あなたの息子さんは死んでいます」。「なら、なぜ管やら機械がいっぱい付いているのです? 呼吸してますよ」。「私たちは、何年でも、このまま続けられます」。「私たち? あなた方が、ミッキーを生かし続けるのですか?」。「いいえ。あなたと私がそうするのです。息子さんには、もう意識がありません。私たちの意志で呼吸しているだけです」(1枚目の写真)。「この子の母親の許可も必要ですか?」。「厳密に言えば、誰にも許可する権限はありません。許されていないのです。しかし、今、私たちがしていることには、何の展望もありません」。「プラグを抜くか、スイッチを切るのですか?」。「そうです。今、決心される必要はありません。週末まで考えてみて下さい」。ヴァラインは医者と握手すると、部屋を出る前に、「ジャーク〔Jerk〕!」と叫ぶ〔ジャークは、“最低の奴” という意味だが、これは医者を指すのではなく、ミッキーの安楽死に同意するであろう自分を指したものであろう〕。ヴァラインは、その足でナイトクラブに行き、無茶苦茶に踊りまくる(2枚目の写真)。そして、翌日、病室を訪れたヴァラインは、ミッキーの耳にヘッドホンを付け(3枚目の写真、矢印)、パワフルなディスコ曲を聴かせる。「これで、目が覚めるぞ」。その必死の想いは幻想を生み、ミッキーの目がパッと開き、「いい曲だね、ヴァライン。ここまま聴いてていい?」と訊く(4枚目の写真)。奇跡が起きたと思ったヴァラインは、大急ぎで看護婦を呼びに行くが、ミッキーが話したと言うと、喉に管が入っているから話せないと言われ、計器の測定値も過去何時間も不変だった。

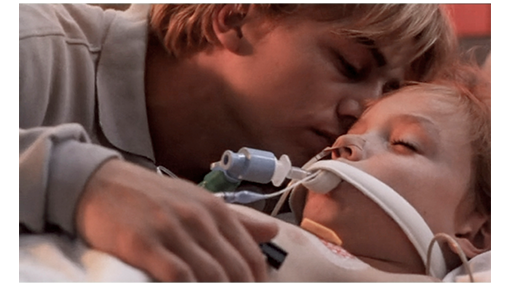

ヴァラインの優しさが伝わってくるシーン。ミッキーの胸にかかっているシーツを精一杯引っ張りあげると(1枚目の写真)、じっとミッキーの顔を見つめる。そして、「小さなブロンドのヒーロー」と声をかけると、頭髪を優しく撫でる。そのあと、自分の顔をミッキーの顔にぴったり寄せる(2枚目の写真)〔これほど親密な父子のシーンを映画で見たことがない〕。

そして、週末の決断の日、多くの医者が揃う(1枚目の写真、矢印は ぬいぐるみ)。ヴァラインは、「この子は、何か感じますか?」と尋ねる。「息子さんは眠っています。人工呼吸器を止めれば、より深く眠るだけです。感覚はありません」。「それでも、麻酔をかけてもらえませんか?」。「ご希望なら」。医者は、さよならを言うよう求める〔ヴァラインは、装置停止の時、部屋にいることはできない〕。ヴァラインは、「さよならは言いません」と断る。「付き添っていたいのです」。「お勧めできません。すべての装置を外した後で、お会いになれますよ」。「自分でやります」(2枚目の写真)。「問題外です」。「僕がこの子を作った時、あなたはいませんでした。この子に責任があるのは僕です。だから、僕が自分で終わらせます」。「問題外です。賢明でもないし、そもそも不可能です」。その言葉で、ヴァラインはあきらめたように見え、ミッキーに近づいていくと、「でも、それが僕の想いなんだよ、ミック」と声をかけ、頭髪をしっかり掴むと、今生の別れに 額と額を合わせる。医者が、「看護婦と一緒に出て下さい」と催促すると、しばらく、そのままの姿勢を続けた後、ヴァラインは、髪を掴んでいた左手を離すと、いきなり、腕を伸ばして壁のコンセントを引き抜く(3枚目の写真、矢印)。すべての装置は、病室の照明も含めて一斉に消える〔建物の構造上、室内照明の配線は別系統のはずだが、この方が、観客に与えるショックは大きい〕。ヴァラインは、真っ暗になった病室から出て行く(4枚目の写真)。

そのままスタジオに戻ったヴァラインは、ミッキーの部屋に上がって行くと、片っ端から部屋を破壊し始める。ディディが、「空しいだけだから、止めて」と頼んでも止めず(1枚目の写真)、「彼のものは、何一つ残さない」と言い、ディディが、白熊のぬいぐるみだけでも救おうとすると、「今すぐ、出てけ」と追い出される。ヴァラインは、奪ったぬいぐるみを、黒いゴミ袋に捨てる(2枚目の写真、矢印)。そして、頭を抱えてベッドに座り込む(3枚目の写真)。

ヴァラインは、最後にもう一度病室を訪れ、装置をすべて外されたミッキーの両足に、青と緑の運動靴を履かせ、しっかりと靴紐を結ぶ(1枚目の写真、矢印)。次のシーンは葬儀場。建物の前の花壇で花を摘み取ると、それを右手でつかんで建物内に入って行く(2枚目の写真)。参列者は誰もいない。室内の一番に奥に置かれた棺の上には、ミーケが置いていった 「しっかり握ってるのよ、ママ」というメッセージと、凧と凧糸が乗っている。ヴァラインは、その下に花束をそっと置く。ヴァラインは、寄って来た葬儀社の男に、レコードを渡し、「大音量で」と言う(3枚目の写真、矢印)。ヴァラインは、たくさんあるイスの1つに座る。音楽が聞こえてくるが、音が小さいので、「もっと大きくしろ!」と怒鳴る。これは、ヴァラインが、昏睡状態のミッキーに聴かせようと思ったディスコ曲だ。音楽と共に棺は床の下にゆっくりと下がって行く。ヴァラインは、その前に立ってミッキーを見送る(4枚目の写真)〔原作によれば、火葬〕。

ヴァラインが葬儀場から出てくると、外にはミーケが待っていた。ミーケは、「あの日〔階段から落ちた日〕、ミッキーがこれを持ってたの。フレームに入れて欲しいって」と言い、1枚の写真を渡す(1枚目の写真)。それは、遊園地でマシンに乗った時に ディディがインスタントカメラで撮った写真だった(2枚目の写真)。それを見たヴァラインは、思わず泣き出す。そんな優しい姿を見て、ミーケは思わず背中をさする。その後、ヴァラインは 乗って来た自転車の荷台にミーケを乗せてアパートまで送る。

その映像がプツンと途切れると、遊園地のマシンに乗った時の映像が、より詳しい形で紹介される。マシンに乗り込んだ時、ミッキーが、「これって時速100キロになるよね?」と冗談を言い、それを聞いたヴァラインは、「100? なら、すぐ降りる」と言い出す。「心配ないって。大丈夫」。そうミッキーは言うと、マシンの縁に靴を置き、紐を結び始める(1枚目の写真、矢印)。「いつから、結べるようになったんだ?」。「ずっと前。簡単だもん」。「簡単? どうして、そう言わなかった?」。「結んでもらうの、好きだったから」(2枚目の写真)。ヴァラインは、「愛してるぞ、小さなブロンド」と言い、バーを下げて固定する。「しっかり握ってろ」〔ミーケのメッセージと同じ〕。そして、マシンは動き始める。2人の幸せそうな映像に、エンドクレジットが重なる。